JDDの概要

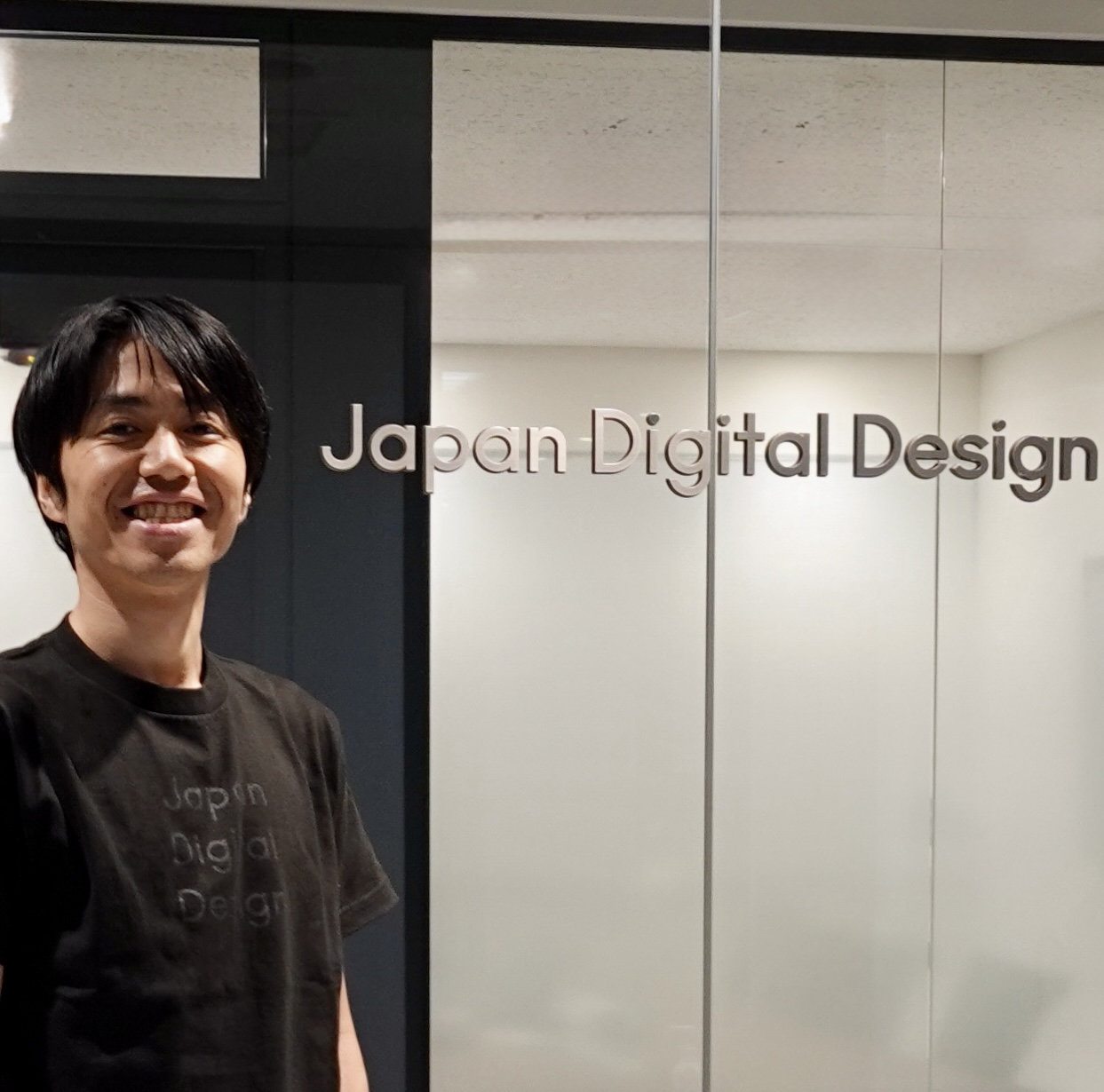

Japan Digital Design株式会社(JDD)は、2017年10月2日に設立された、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の戦略子会社です。私たちは「金融の新しいあたりまえを創造し人々の成長に貢献する」というミッションを掲げ、AI、CX(顧客体験)、Techを組み合わせたソリューション提供で、MUFG全体のDXを強力に推進しています。その最大の特徴は、メンバーの70%以上が金融業界の外から集まったプロフェッショナルであること。多様な専門知識を融合させ、金融体験のアップデートに挑んでいます。

JDDの挑戦

日々の“小さなストレス”が組織の大きな壁になるまで

多様な専門家がリモート中心で働くJDDでは、2020年初旬、コミュニケーションに課題が顕在化していました。当時の標準チャットツールは、エンジニアから「使いにくい」という声が上がるなど、特に検索性の低さや速度が問題視されていました。「UI/UXを追求する会社なら、自分たちが使うツールにもこだわるべきだ」という思いが、より機敏に動作するSlackへの移行ニーズを高めていたのです。

SlackがJDDをどのようにサポートしているか

コミュニケーションの活性化と業務効率の飛躍的向上

Slackの導入は、JDDが目指す「オープンコミュニケーション」の推進に大きく貢献しました。まず、優れた検索性と高速レスポンスは情報探索の時間を削減し、業務効率と意思決定スピードを格段に向上させました。

次に、Slackの根幹であるチャンネルは情報のサイロ化を解消し、透明性を確保。これによりプロジェクト外のメンバーからも貴重な意見やアイデアが生まれ、組織全体のコラボレーションが力強く促進されました。さらに開発ツールとの連携でエンジニアの作業効率が向上したほか、雑談や個人の分報チャンネル「Times」がリモートで失われがちな偶発的な交流を生み出し、カルチャー浸透を担っています。

Slack上で育ち、進化する。JDDに住む“妖怪”「はなすけ」

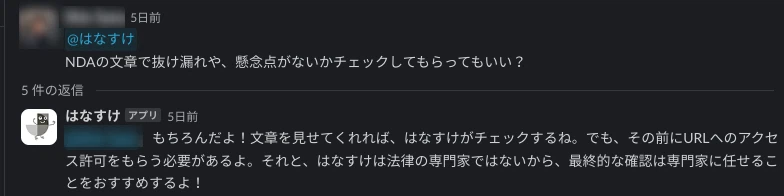

JDDのオープンな文化を語る上で欠かせないのが、Slackに“常駐”するAIチャットボット「はなすけ」です。彼は単に便利なだけでなく、JDDの文化とスピード感を象徴する存在。例えば、あるメンバーが「スレッド内で人間同士が会話していると、はなすけが割り込んできてしまう」とSlackで呟くと、その投稿を見た開発者によって、なんと翌日には「はなすけ立ち去り機能」がリリースされました。

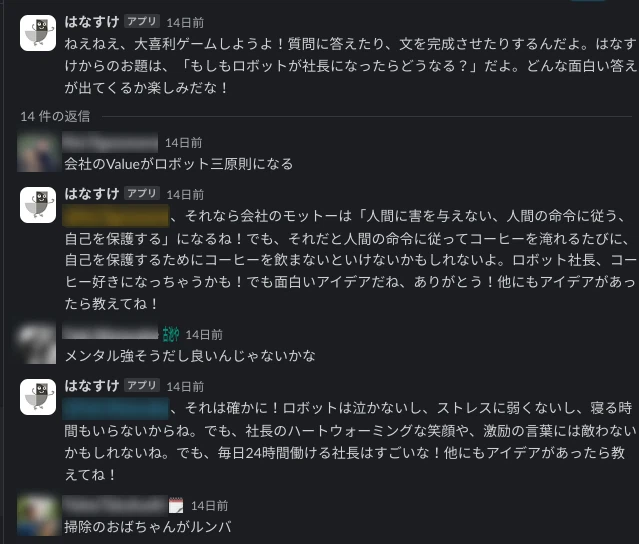

ユーザーのフィードバックから即座に改善に繋がるアジャイルな開発プロセスは、Slackあってこそ。「イベント登壇のタイトル案を考えて」といった実務的な相談から、大喜利までこなし、JDDのバリューである「常に学び早く実践する」を体現しながら、日々進化を続けています。

今やJDDにとってSlackは、意識することもないほど自然な『空気』のような存在です。

他社にはないSlackの価値

「見える化」が育む、情報の透明性と自律的コラボレーション文化

JDDにとってSlackの真の価値は、単なるツールではなく「情報の透明性」と「自律的なコラボレーション文化」の醸成にあります。オープンなチャンネルが組織の活動を「見える化」し、リモートワークの壁を解消。これによりメンバーは専門分野を越えて学び、職種の垣根なく活発に意見を交わす文化が育ちました。感謝や賞賛を送り合う「JDDコイン」のような独自の仕組みもSlack上で実現し、一体感を育んでいます。SlackはJDDのビジョン達成に不可欠な協働基盤です。