トヨタL&F東京株式会社の概要

トヨタL&F東京株式会社は、1964年2月7日に設立された、フォークリフトの販売とメンテナンスを主軸とする企業です。東京都品川区に本社を置き、都内に9の営業拠点を展開しています 。顧客の物流におけるあらゆる課題に対し、現場観察、改善提案、そして最適な商品やサービスのソリューションを提供することを事業の柱としています 。

これまで国内最大55%のシェアを誇るなど、量に重きを置いたビジネスモデルで成長を続けてきました。しかし、近年、市場環境の変化に直面。価格競争が激化する中で、収益の大部分を占めていたアフターサービスによる回収モデルが限界を迎えつつありました。

こうした状況下、代表取締役社長である小倉氏は、事業の方向性を「量から質」へと大胆に転換することを決断。全社的なDXを推進し、顧客との関係性を深める「お役立ち企業」へと生まれ変わるための改革に着手しました。その核となったのが、Slackでした。

Slackが変えた組織のコミュニケーション:年間5,618時間を削減し、本来の業務に注力

DX着手以前、同社の情報伝達は紙、メール、電話、そして会議が中心でした。重要な情報が現場の末端まで届かず、管理職で滞留してしまうこともあり、こうした状況が時に業務遂行の妨げにつながることもありました。

この課題を解決するため、小倉氏は「仕事の入り口を整備する」というコンセプトのもと、Slackの導入を決定。組織の情報伝達をトップダウンから現場主導の「逆ピラミッド」へと転換することを目指しました。

導入後の変化は劇的でした。まず、本社スタッフの電話の頻度が激減。以前はひっきりなしにかかってきた電話が、「1日に1本あるかないか」というレベルにまで減ったのです。非同期コミュニケーションが定着し、いつでも必要な時に必要な情報を確認できるようになりました。

Slackを採用したことで、社内のコミュニケーションスピードが加速したことは間違いありません。メールでのコミュニケーションに時間をかけていた件名入力や挨拶文の作成、宛先の選択やメールの転送は必要なくなり、疑問解決時間も短縮、年間で5,618時間ものコミュニケーションコストを削減できました。

さらに、オープンなチャンネルでのやり取りが増えることで、雑談も含めた社員間の対話が活性化。これまで個人の経験として蓄積されていた暗黙知が可視化され、組織全体の資産となっていきました。「それSlackでやって」という言葉が社内で自然に交わされるようになったことは、文化が変わり始めている何よりの証拠です。

セールスチームの連携を加速:ワークフローで業務の自動化を実現

同社が目指す「量から質」への転換には、顧客との関係性を深めるための時間の創出が不可欠でした。そこで鍵を握ったのが、Slackのワークフローを活用した業務自動化です。

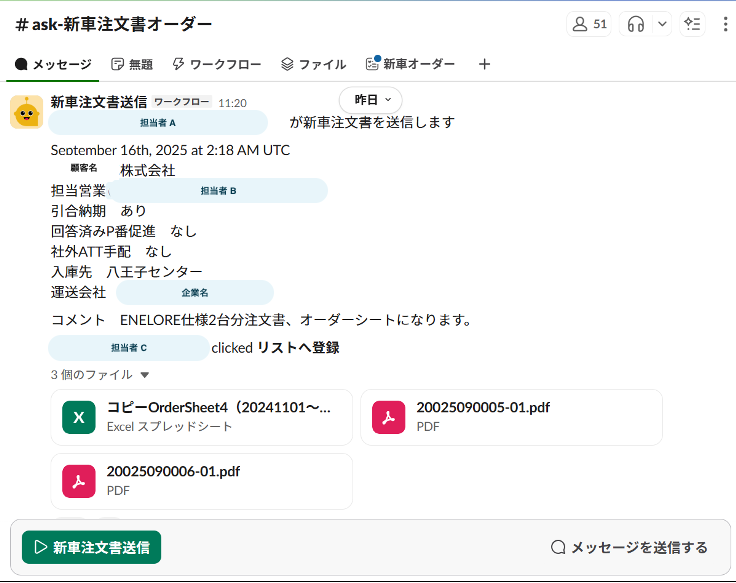

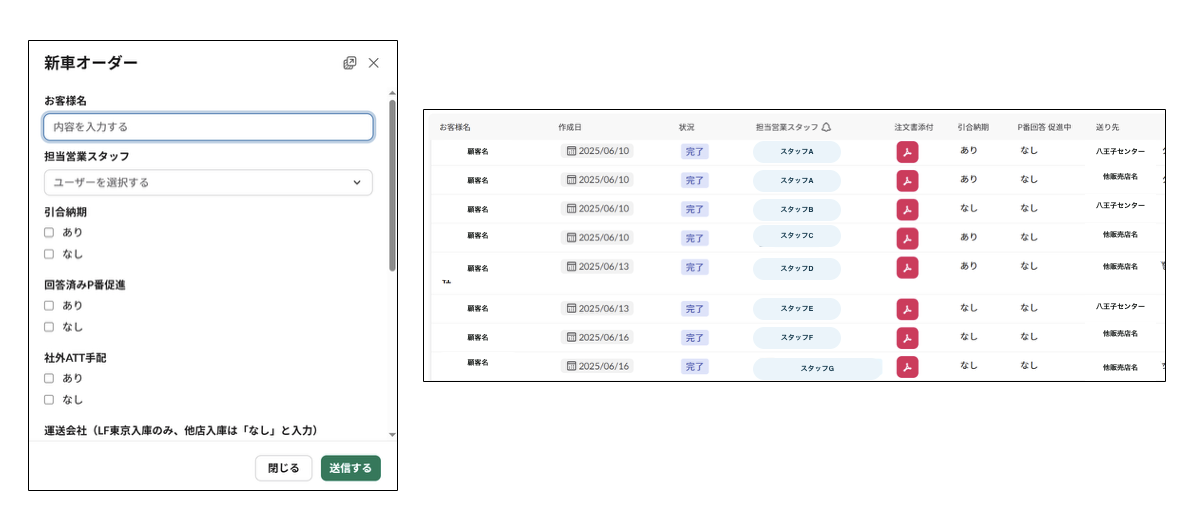

例えば、新車注文プロセスは、専用のSlackチャンネルとワークフローで一元管理されるようになりました。チェックリストやファイル添付機能を使うことで、担当者間のやり取りが可視化され、進捗が明確に。これまでは個人の裁量に任されていたプロセスが標準化され、業務の効率が大きく向上しました。

「Slackのワークフローは、非常に簡単に作成できるところが気に入っています。」と、企画部の山中氏は語ります。反復して行なっている業務をSlackのワークフローを活用して自動化できれば、人が本来やるべき業務に時間を割けると期待が高まっています。

Slack が実現する組織変革の効果と今後の展望

DXは業務効率化や生産性向上といった直接的な効果だけでなく、組織文化にも大きな変化をもたらしました。

一つは、意思決定の高速化です。会議の事前共有がSlackで行われるため、定例会議の時間が従来の半分に短縮。前提説明が不要になったことで、議論が本質的な内容に集中できるようになりました。

もうひとつは、離職率の低下です。入社後3年以内の離職率はゼロを達成。Slackを活用した社員間のコミュニケーション活性化が、エンゲージメントを高める一因となっていることは間違いありません。新入社員も積極的にSlackを活用し、部署を越えたサークル活動が生まれるなど、社内交流が活発化しています。

最後に小倉氏は、社内情報の鮮度は大切であり、たくさんの人が情報を知り、共通認識として持てる会社が強い、と強調します。

テクノロジーの発展や働き方の変化によって、情報の捉え方が大きく変わりました。これからは「情報を持っている人が優位である」という考え方が適さない時代だと確信しています。販売店で働く我々にとって、「情報を知らない」という状況はとても辛いことですが、誰もが「情報を知れて当たり前」の会社を作り上げるには、Slackが最も適しています。

全社員の業務を通して知り得た情報が、社内中に届く文化を作り出すことが成長し続けるために不可欠なのです。それを実現させるのが、Slack です。

これからは「情報を持っている人が優位である」という考え方が適さない時代だと確信しています。